お子さんとの初回リハビリの工夫

皆さんこんにちは。今回は吃音症状に悩むお子さんとの初回リハビリでの私の工夫について紹介させていただきます。私が働いている病院では18歳未満のお子さんを対象にリハビリを行っています。そのためこのコラムでは、未就学児の場合、学童期以降の場合に分けてお話させていただければと思います。

まず未就学児の場合、私は机上でできるゲームやおままごとなどのおもちゃを使用しお子さんの発語を促しながら吃音の中核症状や随伴症状の確認を行っています。特になぞなぞやクイズのような言葉で答える必要がある遊びはお子さんの発語を促しやすく、盛り上がることも多いです。未就学のお子さんの場合、まずはコミュニケーションの楽しさを学んでほしいので、どのようなことに困って来院したのか、話しにくさの自覚の有無などはお子さんからの訴えが無い場合はお子さんに直接確認せず親御さんからの聞き取りと、一緒に遊んだ時の様子から判断するようにしています。

次に学童期以降のお子さんの場合です。就学後のお子さんは吃音症状に気づいており明確な困り感を持っていることが多いです。そのようなお子さんには寄り添う意味も込めて吃音症状の困り感(言いにくい言葉や場面はあるか、学校でからかいなどは受けていないか等)や、どのような場面で流暢に話せるようになることを目指していきたいかを質問するようにしています。初回の評価としては未就学児さんと同じようにゲームをして発話の様子を確認するとともに、文章を読んでもらい音読場面の吃音症状の評価も行うようにしています。

また、未就学児、学童期以降のお子さんを持つ親御さんどちらにもお願いをすることがあります。それは、“そのお子さんがお気に入りの物を持参していただく”ことです。対人緊張が強く硬い表情で来院したお子さんも遊びなれたおもちゃや本があると緊張が和らぐ様子が見られたり、STが“お気に入り”について質問して一緒に遊ぶことでお子さんの発話量が増えることも多いです。

実際には対人緊張が強く初回のみではなかなか評価しきれないお子さんもたくさんおられます。そのようなお子さんたちが徐々に部屋に慣れて、話したかったことを爆発的に話してくれるようになることもじっくり関わることができる吃音治療の良さと感じています。

去年は皆様どのような一年でしたでしょうか。私は本コラムの執筆や以前紹介させていただいた吃音支援者交流会での司会等、初めてを多く経験した学びの一年でした。今年も皆様により良い情報をお伝えしていけるように励んでいきたいと考えております。本年が皆様にとって良い年となりますように…

ST室での流れ

あけましておめでとうございます。

インフルエンザなど感染症が流行していますが、みなさま体調はいかがお過ごしでしょうか。

私は身近な人たちが新年早々にインフルエンザで発熱していく中耐えきり、気が緩んだ月末にただの風邪で発熱してしまいやっと回復してきました。

さて前回までは親御さん、お子さんに分けて初回面談についてのお話をさせていただいていたのですが、今回は初回面談を終えた後のST室での流れをお話させていただければと思います。

私が行っているリハビリの一番多い流れとしては、

- その日のお子さんの吃音症状の確認

- 前回の来院から今回の来院までの吃音症状の様子を親御さんと確認、話し合い

- 親御さんに参加していただきST室内で家庭での会話、練習タイムの再現(リッカムプログラムの場合)

- 親御さんへのフィードバック

を40分間のリハビリの中で行っていきます。

1はこれまでお話させていただいた内容と重なる部分が多いのですが、今回はこの1をメインとしてお話させていただきます。

吃音症状の確認方法として、もちろん検査をとることもありますが、毎回来院時になにかしらの検査を取るわけではありません。ボードゲームで遊びながら自然な発語を促したり、絵本や学校の教科書を持参してもらい音読場面での吃音症状を評価していきます。

この時の評価ポイントとしては、自然な発語を促した時の吃音症状と、吃音症状が減るように短い発語を促した時の吃音症状の頻度を確認するようにしています。短い発語の促し方としては、はい/いいえ で答えられる質問をしたり、なぞなぞのように単語で答えられるクイズをすることがおすすめです。

また、吃音症状だけでなく、随伴症状の有無の確認や、自分の発話に自信をもってコミュニケーションを楽しむことができているかの確認も表情や積極的にコミュニケーションに参加できているかを見ながら評価をおこなっていきます。

コミュニケーションに消極的なお子さんは時間配分はこちらが提案しお子さん自身にスケジュールを組み立ててもらうこともおすすめです。ある程度年齢が高いお子さんでないと難しいこともありますが、お子さん自身に取り組みたいものを決めてもらうことで意欲的にコミュニケーションが取れることが多いです。

今年の冬は暖かい気も致しますが皆様も体調にお気をつけてお過ごしください。

いただいた質問について

寒波が日本海側に猛威を振るう中、皆さんはどうお過ごしでしょうか。こちらも例年通り雪が積もっており、休日は家の中で取り組める趣味を楽しんでいます。

今回は、前回のコラムの内容について質問をいただきましたので今回はその二つについて書かせていただければと思います。

長い発話と短い発話で吃音症状の頻度に差があった場合は重症度が高いと判断しているのか。

私は長い発話と短い発話の時の吃音症状を確認するようにしています。

関わっているお子さんで多いのは長く話すと吃音症状が出てしまいやすいけれど、短く話すと流暢に話すことができるお子さんです。

もちろん差がないお子さんもいらっしゃいますし、まだ出会えていないだけで短い発話の方が吃音症状が出てしまうお子さんもいるかもしれません。

長い発話と短い発話で吃音症状の頻度に差があっただけでは重症度が高いと判断はしていません。

むしろ吃音症状が多く、発話開始までに時間がかかってしまう方が、重症度が高いと判断しています。ST室内ではまず流暢に話す経験をたくさん積んでもらうため、最初に長い発話、短い発話のどちらが得意かを確認し、今後の教材選択に役立てるようにしています。

吃音症の随伴症状とは具体的にどのようなものがあるのか。

吃音の随伴症状は発声時に付随する運動であり、吃音検査法では“正常な発語に必要とされる以上の身体運動や緊張”と表記されています。

例としては、話すときに首を傾けたり、体幹を前傾に傾ける、赤くなるほど顔をしかめる渋面などがあり、どれも体にグッと力が入るものが多いです。

随伴症状を止めようとしてかえって他の随伴症状が増えてしまったり、吃音症状が増悪してしまうことも考えられるため、もし随伴症状のある患者さんが来られた場合、身体が動いていますよと指摘をすることはおすすめしません。

さて、ここで間違われやすいのは随伴症状とチックの違いです。

一番の鑑別ポイントは、“発話時以外にもその症状があるか“です。

発話時以外の日常生活場面でも同様の症状が頻回にある場合、吃音の随伴症状ではないかもしれないため患者さんからの聞き取りや、会話場面の観察は慎重に行い判断する必要があります。

今回質問を頂けたことで私自身知識を整理し、理解を深めるとてもいい経験になりました。

今後もどうぞよろしくお願いいたします。

ST室内で使用しているおもちゃ

暖かくなってきましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。

先日後輩から就職先を小児に決めましたと連絡をいただきました。小児分野に興味を持ってくれたこと、小児に関わるSTが増えることにとても頼もしく感じます。

さて今回は実際にST室で使用しているボードゲームを紹介させていただきます。

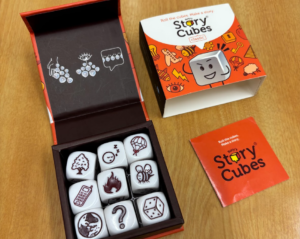

ストーリー・キューブ (Story Cubes)

ストーリーキューブはお子さんの長い発話を聞きたいときに選ぶようにしています。

箱の中には九つの絵が異なるサイコロが入っており、絵をつなげて自由にお話を作る遊びです。時には親御さんも誘って順番にお話しを作って遊んでいます。このゲームのいいところは何これ?という絵が入っており、話題が広がりやすいところです。

皆さんにはこの絵が何に見えますか?

よく曲がり角として使っているのですが、田んぼと表すお子さんもいました。絵が少し斜めになっていることが気になり、調べてみたところこれはイギリスの初心者マークだそうです。

それとは別に面白かったのがこの?マークです。

これをマリオの?ボックスという子がおり思わずなるほどーと声が出てしまいました。子供の発想力は面白いですね。一番このゲームを楽しんでいるのは私かもしれません。

ドブル (Dobble)

このゲームは一枚のカードにたくさんの絵が描かれていることが特徴です。

説明書には遊び方が5つほどあるのですが、一番覚えやすいルールは自分の手札と山札を見比べて同じ絵があったら取り、たくさん取れるように他の参加者と競い合うルールです。

盛り上がりますし、単語レベルの発話も聞き取れること、これはどんな時に使うもの?と会話を広げることもでき、ST室内ではとても重宝しているボードゲームです。

このゲームにももちろん?と言っていいのかはわかりませんが馴染みのないイラストがあります。

イグルーというのですが皆さんはご存じですか?小学生のお子さんが社会で習ったと言っていたのですが、私は習った記憶がありません。授業も以前とは変わってきていることをこのゲームで知りました。

いかがでしたでしょうか。情報はSNSのまとめを見て楽天をチェックしたり、実際に買いに行くのはハンズの品ぞろえが多く便利です。皆さんもおすすめのボードゲームがありましたら是非教えていただきたいです。